河南省首席科普专家师高民工作室:坚持文化与科普两翼齐飞

2023年河南省首席科普专家工作室项目实施一年以来,各工作室广泛组织参与科普活动、科普创作、科普人才队伍和阵地建设、科普工作研究等,在推动、创新科普工作,服务我省全民科学素质提升方面发挥了积极作用。

即日起,我们将通过“河南省首席科普专家工作室项目成果巡礼”系列报道,展示各首席科普专家工作室成效,总结先进经验,团结引领更多科技工作者投身科普事业。

“河南省首席科普专家工作室项目成果巡礼”系列报道之三:

河南省首席科普专家师高民工作室:

坚持文化与科普两翼齐飞

“每天,我们都在享受着粮食的恩惠……”

“一粒小麦从秋种到夏收,历经秋冬春夏四季风霜才能走上您的餐桌……”

无论是科普讲坛,或是网络直播,每每谈及粮食,河南省首席科普专家、河南工业大学教授师高民总是兴致盎然、滔滔不绝。

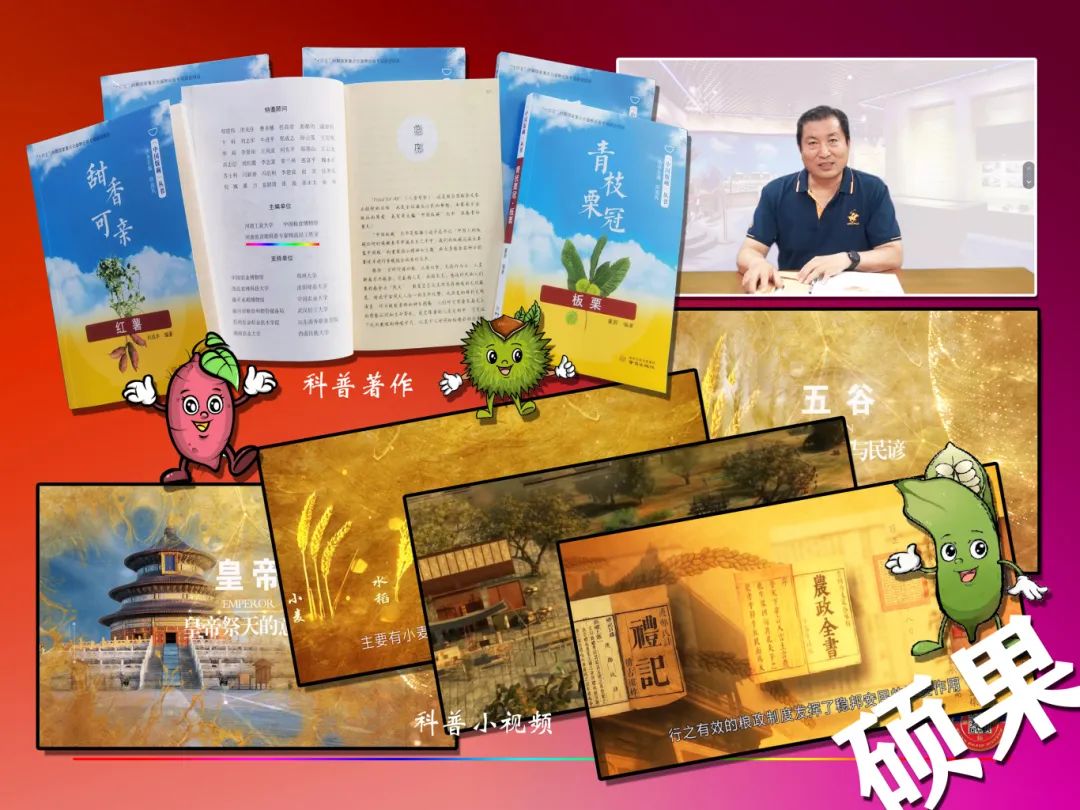

2023年,河南省首席科普专家师高民工作室以团队为基础,依托中国粮食博物馆等优质科普资源,深耕设计艺术、科普场馆建设,积极投身科普创作,多种形式开展科学传播,科普成果丰富,社会效益显著。

著书、拍视频

粮食科普走出新“花样”

去年12月初,河南工业大学官网发布消息:《中国饭碗》丛书第一辑连获嘉奖,其中获得河南省优秀科普作品二等奖等多项奖励,并被国家新闻出版署列入全国“农家书屋”推荐目录和教育部“中小学图书馆”推荐目录。

而在此前,该套图书已荣列国家新闻出版署发布“十四五”时期国家重点图书、音像、电子出版物出版专项规划。

师高民说,在全民特别是青少年中普及粮食科学知识,培养民众知粮、爱粮、惜粮的习惯,强化民众粮食安全意识,意义重大。在此基础上,去年10月,省首席科普专家师高民工作室又完成了《中国饭碗》丛书第二辑的编撰任务,系列丛书为我国粮食安全和粮食文化教育提供了优质的科普教材。

此外,结合时代潮流,团队围绕粮食文化等内容,拍摄了《五谷含义与民谚》《粮食在战争中的重要作用》《皇帝祭天的意义》等内容丰富,传播效果显著的一系列科普视频。

其中,《粮食记忆—粮印》《粮仓的前世今生》等科普视频获中国粮油学会优秀科普作品。

直播+活动

博物馆插上科普“翅膀”

在河南工业大学,有着中国第一家以粮食为主题的博物馆——中国粮食博物馆。

馆内设有前厅、序厅、电影厅、文创产品展区、天地精华展区和文明之舟展区三厅三区,展示了粮食溯源及其与人类社会发展的关系等内容,以其丰富的馆藏资源和专业的展览设计,增强群众对粮食安全和粮食文化的认知。

过去的一年,工作室依托中国粮食博物馆,策划了多次专题科普活动,接待了300多个考察参观团队,参观人次超过5万。

其中,在学雷锋纪念日,工作室举办了主题为“学习雷锋精神,传承粮食文化”的学雷锋“i科普”科普惠民活动。在国际博物馆日,策划了“追忆多彩年画,共享美好生活”粮食年画主题展。在世界粮食日,策划了“滴滴水粒粒粮——粮票中的时代印记”粮票专题展,并进行系列粮食科普活动,展出各种粮票粮证400余件。

去年9月5日,中央电视台直播拍摄《一路“丰”景—穿越千年的丰收》,师高民教授作为河南站的全程直播嘉宾,和主持人一起带领观众行走河南,穿越古今华夏文明,畅游粮食王国,抚摸粮食宝藏,感悟丰收喜悦。

期间,中央电视台17频道,央视频、人民日报客户端同步直播8个小时,直播及回看观众达到2200万人次。

科普零距离

打造家门口的传播阵地

“《汉书》记载,一个普通成年人每天的饭量约为1.7斤……”

师高民的科普讲座时常穿插大量有关粮食的冷知识,听罢整场课堂,只让人觉得回味无穷,收获满满。

过去的一年,师高民团队以科普讲座为载体,让基础研究成果和传统文化知识,以通俗易懂和生动有趣的方式走进听众的生活,在全社会特别是青少年人群中进一步形成崇尚科学、热爱科学、学习科学的良好氛围。

在第八届中国高校博物馆馆长论坛上,师高民受邀作“图书-博物馆的文化使者”的主旨演讲,他强调科普图书是高校博物馆最有力的、最有价值的文化使者,博物馆写书,书写博物馆,是未来值得努力的方向。央视频、新华网、光明网等主流媒体直播了馆长论坛,受众人数上百万。

去年3月4日,师高民聚焦“粮食文化和粮食安全”这一主题,与中山市粮食和物资储备行业干部、学雷锋活动学生志愿者开展粮食科普交流。10月10日,工作室邀请合肥市惠民票证博物馆馆长唐永昆前来讲解“走进凭票购粮的年代”,共同追忆曾经的艰苦岁月。11月,中南四省高校博物馆在广州开展“大思政策略学习”研讨会,师高民以“以德树人德在馆藏”为题做主旨讲座。

对此,师高民表示,依托中国粮食博物馆进行粮食安全和粮食文化科普教育,坚持文化与科普两翼齐飞,只为人们生活的岁月静好、社会繁荣的长治久安。

上一篇:王新会看望张锁江、徐红星院士

下一篇:河南省首席科普专家陈小兵工作室:争做健康科普的实践者