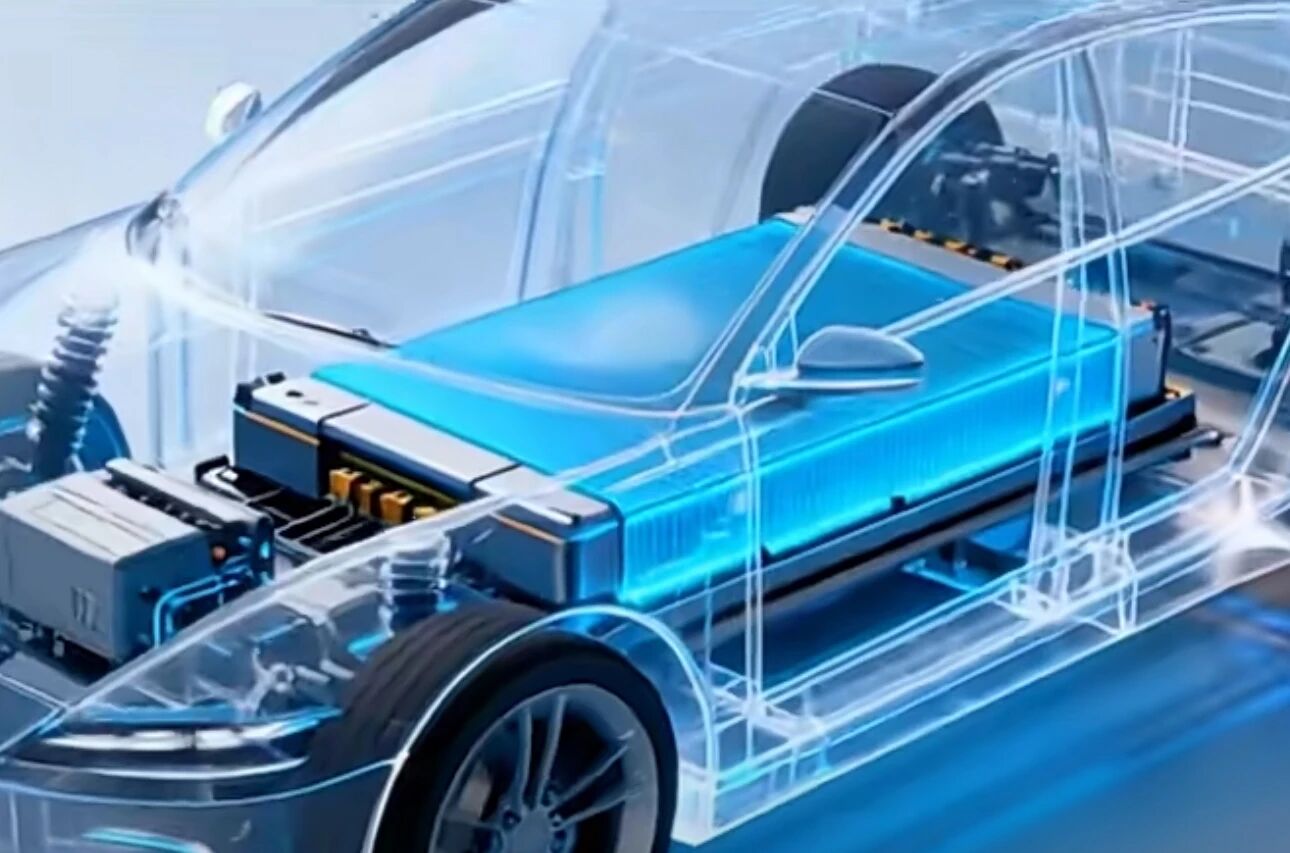

全金属固态锂电池(以下简称“固态电池”)作为下一代锂电池的发展方向,在新能源汽车、低空经济等领域拥有广阔的应用前景。针对固态电池,我国科学家近期取得一批新进展。

近日,我国科学家成功攻克固态电池的“卡脖子”难题,实现固态电池性能跨越式升级——以往100公斤的电池最多支持500公里续航,如今有望突破1000公里“天花板”。

固态电池

想要实现突破难在哪里?

锂电池的充放电完全依赖于锂离子将电子在电池正负极间来回传送。锂离子就好比电池中的“外卖小哥”,可以将电子从电池正极送到负极,而固态电解质就是锂离子“送外卖”过程中的“道路”。

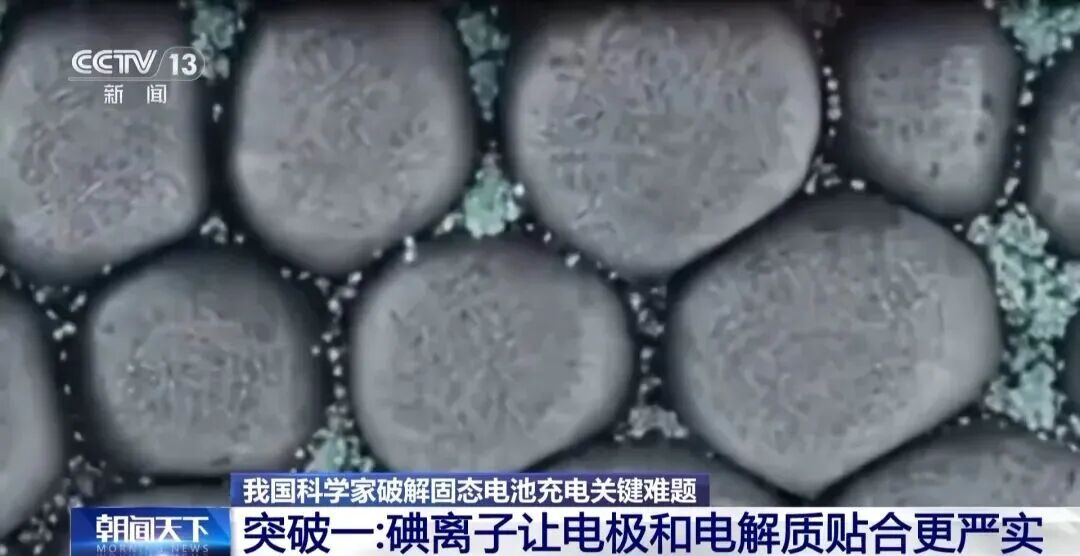

常用的硫化物固态电解质硬度高、脆度类似陶瓷,而锂电池的电极却软得像橡皮泥。这两种材料贴合时,就像把橡皮泥粘在陶瓷板上,贴合面易坑坑洼洼,直接影响电池充放电的效率。这正是固态电池尚未被广泛推广的关键原因。

三大关键技术突破

彻底打通固态电池续航瓶颈

如今,我国多个科研团队协同发力,凭借三大关键技术突破,让“陶瓷”与“橡皮泥”实现了严丝合缝贴合,有望解决固固界面接触难题,彻底突破固态电池的续航瓶颈。这三大关键技术是什么呢?

“特殊胶水”——

中国科学院物理研究所联合多个科研团队开发的“特殊胶水”能在电池工作时顺着电场移动到电极与电解质的接口处,主动吸引通行的锂离子。无论小缝隙、小孔洞在哪里,它都会自动流过去将其填满。

经过这番“缝缝补补”,电极与电解质能自主贴合得严严实实,从而突破固态电池走向实用化的最大瓶颈。

“柔性“变身术”——

中国科学院金属所的科学家用聚合材料为电解质打造了一副“骨架”,让固态电池像保鲜膜般抗拉耐拽,弯折2万次都能完好无损,完全不惧日常使用中的变形。

同时,科学家还在“柔性骨架”中加入了一些“化学小零件”。这些“化学小零件”有的能加快锂离子传输速度,有的能额外“捕捉”更多锂离子,直接使电池储电能力提升了86%。

“氟力加固”——

清华大学的科研团队采用含氟聚醚材料改造电解质,使电解质更“耐造”。氟的耐高压能力极强,能在电极表面形成氟化物保护壳,防止高电压击穿电解质。

使用这项技术的电池在满电状态下,经过针刺测试、120℃高温测试,均未发生爆炸,可确保安全与续航“双在线”。

来源:央视新闻

编辑:杜勇

编辑:文成锋

咨询: 0371-69333566 电话: 136-7336-5366 邮箱: 470363313@qq.com 地址: 河南省郑州市金水区政七街13号2号楼

Copyright 2018-2025 科技新闻网 AII Rights Reserved 科技新闻网版权所有,未经书面授权,不得复制或建立镜像 互联网新闻信息服务许可证《编号: 41120200005》

豫ICP备06011472号-3 网站版本号: v2.2 更新日志 技术支持:全息数字科技