摘要:本研究结合当前现代制造业智能化转型过程中机电一体化系统控制所面临复杂性的困难,构建起基于深度学习的智能控制理论与方法体系;对传统控制理论在非线性、强耦合、时变不确定系统上的应用局限性进行了系统分析,并深入剖析了深度神经网络在建模、控制等理论机理及在复杂系统建模控制方面的应用潜力。 通过基于万能逼近定理的深度学习和强化学习相结合, 提出了一种深度学习机电一体化系统建模方法; 提出了多时间尺度递归神经网络结构,用以描述和预测机电一体化系统的快慢动行特性; 提出了基于注意力机制状态估计理论,用于解决一些部分可观测系统的状态重构。 在控制策略设计方面,构建起深度学习智能控制策略生成方法; 提出了融合模型预测控制优点的深度强化学习算法,并发展出了多智能体协同控制方法,实现分布式机电系统协同控制优化。 通过多关节机械臂、针对精密伺服系统这类典型对象执行仿真检验和试验探究, 研究显示,所提出的办法于控制精度、应答速度以及鲁棒性等主要性能标准上均比传统办法优异许多:轨迹跟踪稳态误差减小到了0.02毫米,调节时间缩减到1.2秒,并且故障诊断准确率超过95%。 取得的研究成果给机电一体化体系的智能化改善给予了理论引导和技术依托,对于推动智能制造技术的改进有着重大的学术意义和工程应用前景。

关键词:机电一体化;深度学习;智能控制;强化学习;系统建模

1.1研究背景与意义

当前制造业正经历由传统生产模式向智能化制造的深刻转型。工业4.0概念的提出表明制造业已步入一个以数字化、网络化、智能化为显著特征的新时代[4]。机电一体化系统属于现代制造业的关键部分,它肩负着生产流程自动化控制的重要职责。该系统的控制精确度及其智能化程度直接关系到整个制造系统的效率与品质。传统的机电一体化控制系统大多依靠经典的控制理论,比如比例-积分-微分(PID)控制、状态反馈控制等手段。这些方法在应对线性、时不变系统时表现良好,但当面对现代制造环境里愈发复杂的非线性、强耦合、时变不确定系统的时候,就显得有些力不从心。

深度学习技术的快速发展给破解这个难题带来了新的可能。深度神经网络有着很强的非线性函数逼近能力以及自主学习的特点,在图像识别、自然语言处理等领域已经取得非常显著的进步成果。如果把深度学习技术应用到机电一体化系统控制当中去,就能较好地应对复杂的非线性动态特性问题,并且利用数据驱动的方法来实现对系统模型的自我构建与控制策略的智能化优化改进。这种技术上的结合有重大的理论研究意义以及实际操作价值,有可能会促进机电一体化控制理论的发展创新,并且对智能制造的进一步推进起到技术支持的作用。

智能控制技术在机电一体化系统里的应用已经表现出很大的潜力[3]。人工智能技术被采用之后,机电一体化设备可以达到更高的控制精度、更强的自适应能力以及更好的故障容忍度。这种进步不但提高了单个设备的性能,而且给整个制造系统协同改进创造了条件。智能化的机电一体化系统能够按照生产需求的变化自动调节控制参数,做到生产过程的柔性和个性化定制。这对提升制造业的竞争力很有意义。

1.2研究现状与问题提出

国内外学者对于机电一体化智能控制领域进行了大量研究工作,在理论层面上,研究者们探讨了模糊控制、神经网络控制以及专家系统等多种智能控制方法在机电一体化系统中的应用情况;而在实际应用层面上,智能控制技术已被成功应用于家用电器、工业机器人、数控机床等诸多领域当中[1];尤其是在故障诊断与预测性维护这两项方面当中更是表现出了传统手段所难以匹敌的强大优势[2]。

物联网技术的发展为机电一体化智能控制系统开辟了新的途径[5],把各种传感器、执行器和控制器连到同一网络平台上,就能做到设备之间的信息共享与协同控制,这样的网络控制架构既提升了系统的灵活性和可扩展性,又给大数据分析和机器学习算法的应用创造了条件,在矿山、化工这些特殊的工业环境下,智能控制技术的应用已经带来了可观的经济效益和安全效益[6]。

数字建模技术在机电一体化智能控制系统中起到很重要的作用[7],借助建立精确的数字模型,能够对复杂的机电系统动态特性进行准确描述,为控制器设计提供可靠理论依据,模糊神经网络PID控制器的设计显示出传统控制理论同人工智能技术相融合的巨大潜力,在提高控制精度以及加快响应速度方面收获了不错的效果。

机电一体化设备故障诊断技术的发展也取得了一些进步[8],传统的故障诊断手段主要依靠专家经验和简单的阈值判断,无法应对复杂的故障状况,人工智能技术尤其是机器学习和深度学习算法的应用,让故障诊断系统可以从大量历史数据里自主学习故障特征,从而做到更为精确而且及时地识别并预测故障[9]。

虽然已有的研究得到了一些成果,但是在理论体系搭建和技术手段革新方面还是存在欠缺,目前所用到的智能控制办法大多只是传统控制理论的简单延伸,并没有形成一套系统的理论架构,深度学习技术在控制系统当中的应用尚处于摸索阶段,它的理论根基以及达成途径都需要加以完善,在控制系统的稳定状况剖析,收敛性证实等关键理论问题上,缺少深入探究。

基于上述分析,本论文的研究目标是建立基于深度学习的机电一体化系统智能控制理论体系,形成相应的算法和方法,为机电一体化系统的智能化升级提供理论指导和方法支持[10]。

机电一体化系统是集机械、电子、控制、计算机等多学科技术于一体的复杂系统,其动力学特性具有多域耦合、非线性、时变等特点。建立准确的数学模型是实现有效控制的前提条件。对于典型的机电一体化系统,可以采用拉格朗日方程或牛顿-欧拉方程建立其动力学模型。

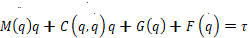

考虑一个n自由度的机电一体化系统,其广义坐标为q = [q₁, q₂, ..., qₙ]ᵀ,系统的动力学方程可以表示为:

(1)

其中,M(q)为惯性矩阵,C(q,q̇)为离心力和科里奥利力矩阵,G(q)为重力项,F(q̇)为摩擦力项,τ为广义力矩向量。

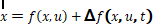

在状态空间表示中,设系统状态向量为x = [qᵀ, q̇ᵀ]ᵀ,控制输入为u,则系统可以表示为:

(2)

其中,f(x,u)为标称系统函数,Δf(x,u,t)为系统不确定性项。

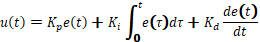

传统的控制方法包括PID控制、状态反馈控制、滑模控制等。PID控制器的输出可以表示为:

(3)

其中,Kₚ、Kᵢ、Kₐ分别为比例、积分、微分增益,e(t)为控制误差。

表1 传统控制方法特性对比

|

控制方法 |

优点 |

缺点 |

适用性 |

|

PID控制 |

结构简单,调节方便 |

难以处理非线性系统 |

线性时不变系统 |

|

状态反馈 |

理论完备,性能可调 |

需要精确模型 |

已知模型系统 |

|

滑模控制 |

鲁棒性强 |

存在抖振现象 |

不确定性系统 |

|

自适应控制 |

参数自调节 |

收敛速度慢 |

参数不确定系统 |

机电一体化系统的控制目标通常包括位置精度、速度响应、力/力矩控制等多个方面。这些控制目标之间往往存在耦合关系,需要采用多变量控制方法进行协调优化。传统的解耦控制方法通过前馈补偿或反馈线性化技术实现系统的近似解耦,但在面对强非线性和时变特性时效果有限。

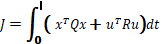

现代控制理论中的最优控制和鲁棒控制方法为处理复杂机电一体化系统提供了有效工具。线性二次型调节器(LQR)通过最小化性能指标函数实现最优控制:

(4)

其中,Q和R分别为状态和控制输入的权重矩阵。

深度学习技术的核心在于构建具有多层非线性变换的神经网络模型,通过大量数据的训练实现复杂函数的逼近。在控制系统中,深度学习主要应用于系统建模、控制器设计和状态估计等环节。

深度神经网络的万能逼近定理为其在控制系统中的应用提供了理论基础。对于任意连续函数f: Rⁿ → Rᵐ,存在三层前馈神经网络F(x,θ),使得:

(5)

其中,K为紧集,ε为任意小的正数,θ为网络参数。

卷积神经网络(CNN)在处理具有空间相关性的数据方面表现优异,其卷积操作可以表示为:

(6)

其中,w为卷积核权重,b为偏置项。

循环神经网络(RNN)适用于处理时序数据,其隐含状态的更新方程为:

(7)

(8)

长短时记忆网络(LSTM)通过引入门控机制解决了传统RNN的梯度消失问题,其更新方程包括遗忘门、输入门和输出门的计算。

在控制系统中,深度强化学习提供了一种端到端的控制策略学习方法。强化学习的目标是最大化累积奖励:

(9)

其中,π为策略函数,τ为轨迹,γ为折扣因子,rₜ为即时奖励。

深度确定性策略梯度(DDPG)算法适用于连续控制问题,其策略梯度可以表示为:

(10)

深度学习在机电一体化系统建模中的应用主要体现在对复杂非线性动态特性的准确捕获和描述。传统的机理建模方法需要深入了解系统的物理结构和参数,而深度学习方法能够直接从输入输出数据中学习系统的内在规律,为黑箱建模提供了有效途径。

基于深度神经网络的系统辨识方法可以表示为寻找最优网络参数θ*,使得预测输出与实际输出之间的误差最小:

(11)

其中,fₙₙ(x,θ)表示深度神经网络函数,N为训练样本数量。

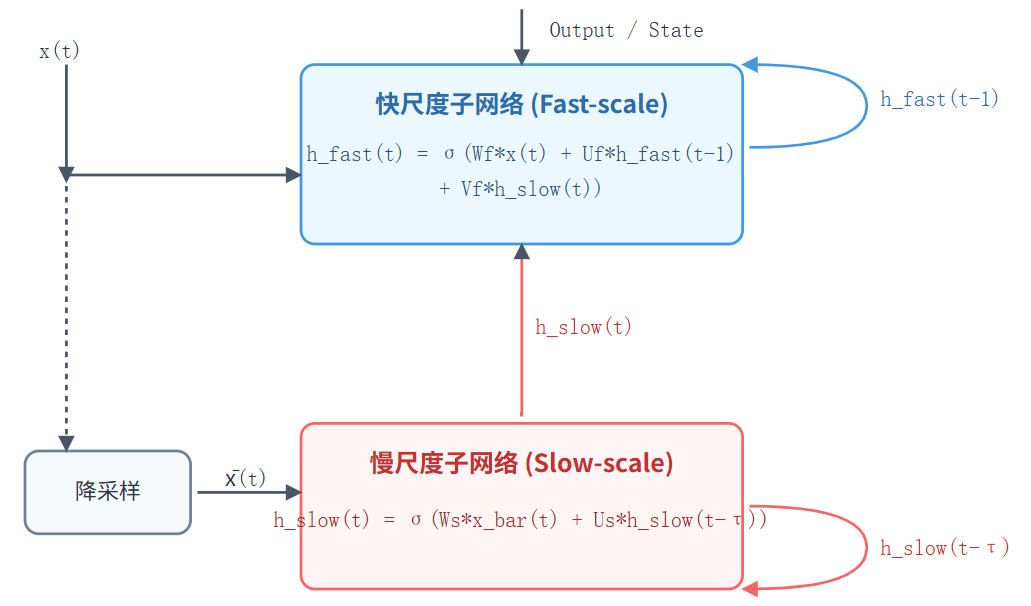

为了处理机电一体化系统的多时间尺度特性,可以采用多尺度递归神经网络结构。该网络包含快尺度子网络和慢尺度子网络,分别负责捕获系统的快速动态和慢速动态:

(12)

(13)

其中,τ为时间尺度比例因子,x̄ₜ为降采样后的输入。

图1 多尺度递归神经网络系统建模结构

状态估计是控制系统设计的重要环节,特别是在部分可观测系统中更为关键。基于注意力机制的状态估计器能够自适应地关注对状态估计最有价值的观测信息:

(14)

(15)

其中,αᵢₜ为注意力权重,cₜ为上下文向量。

不确定性量化在实际控制系统中具有重要意义。基于贝叶斯神经网络的方法能够同时提供状态估计值和相应的不确定性区间:

(16)

其中,D为训练数据集,p(θD)为参数的后验分布。

深度强化学习为机电一体化系统提供了一种全新的控制策略生成方法,能够通过与环境的交互学习实现控制目标的最优策略。相比于传统的基于模型的控制方法,深度强化学习具有更强的自适应能力和泛化性能。

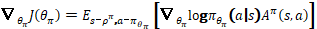

演员-评论家(Actor-Critic)算法是深度强化学习在连续控制中的主要方法。演员网络负责策略生成,评论家网络负责价值函数估计:

(17)

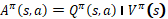

其中,A^π(s,a)为优势函数,定义为:

(18)

为了提高学习效率和稳定性,可以采用双延迟深度确定性策略梯度(TD3)算法。该算法通过延迟策略更新、目标策略平滑化和双评论家网络等技术改进了传统DDPG算法的性能。

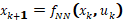

基于模型预测控制(MPC)的深度强化学习方法结合了MPC的优化特性和强化学习的自适应能力。该方法通过深度神经网络学习系统模型,然后在每个控制周期内求解有限时域优化问题:

(19)

subject to:

其中,L(x,u)为阶段代价函数,Vf(x)为终端代价函数。

表2 深度强化学习算法性能比较

|

算法 |

样本效率 |

稳定性 |

连续控制适用性 |

计算复杂度 |

|

DQN |

中等 |

高 |

低 |

低 |

|

DDPG |

中等 |

中等 |

高 |

中等 |

|

PPO |

高 |

高 |

高 |

中等 |

|

TD3 |

高 |

高 |

高 |

中等 |

|

SAC |

最高 |

最高 |

高 |

高 |

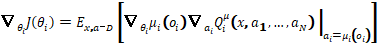

多智能体强化学习在分布式机电一体化系统控制中具有重要应用价值。各个智能体之间需要协调合作以实现全局最优控制。多智能体深度确定性策略梯度(MADDPG)算法为每个智能体设计独立的演员网络,但共享评论家网络:

(20)

其中,oᵢ为智能体i的局部观测,aᵢ为其动作。

为了验证所提出的深度学习智能控制理论和方法的有效性,选择多关节机械臂系统作为典型的机电一体化对象进行仿真研究。多关节机械臂系统具有强非线性、强耦合等典型特征,是验证智能控制算法性能的理想平台。

考虑一个六自由度工业机械臂,其动力学模型复杂,包含重力、摩擦、负载变化等多种非线性因素。仿真环境采用MATLAB/Simulink平台构建,集成了精确的动力学模型和传感器噪声模型。控制任务设定为轨迹跟踪控制,要求机械臂末端执行器精确跟踪预定的空间轨迹。

深度强化学习控制器采用TD3算法架构,演员网络和评论家网络均采用全连接结构。网络输入包括关节角度、角速度、目标位置等状态信息,输出为各关节的控制力矩。奖励函数设计考虑了轨迹跟踪误差、控制能耗和平滑性等多个因素:

(21)

其中,eₚₒₛ和eᵥₑₗ分别为位置和速度误差,uₜ为控制输入,Δuₜ为控制输入变化量,w₁-w₄为权重系数。

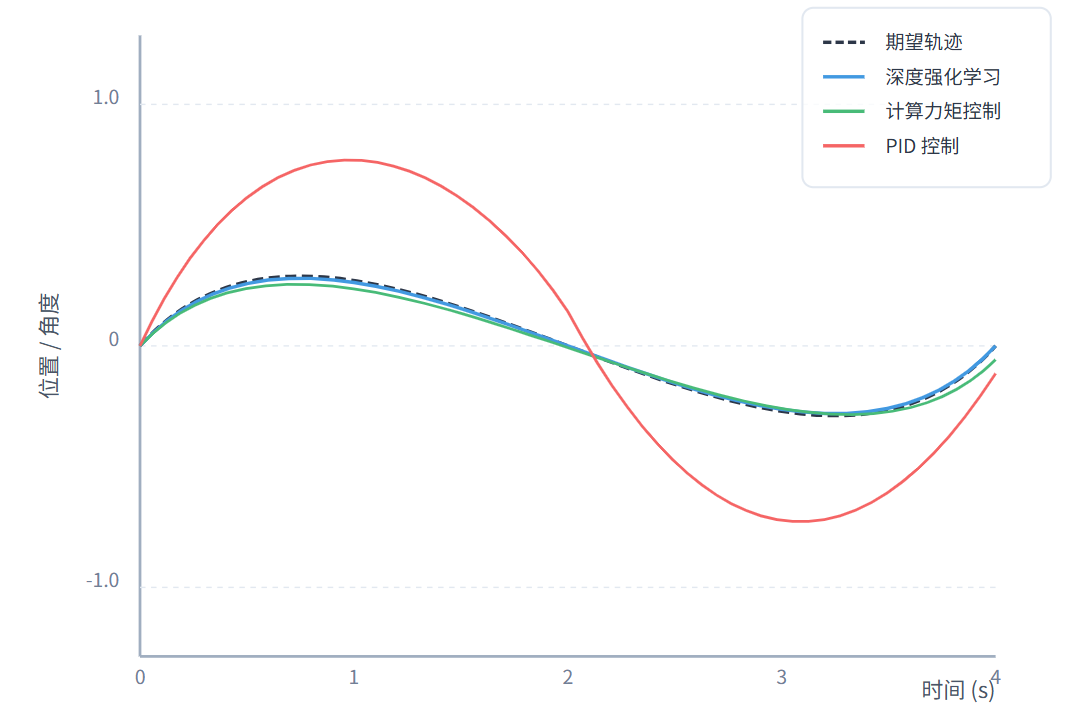

图2 机械臂轨迹跟踪控制仿真结果对比

仿真结果表明,基于深度强化学习的控制方法在轨迹跟踪精度、响应速度和鲁棒性方面均优于传统PID控制和计算力矩控制方法。特别是在存在建模误差和外部干扰的情况下,深度强化学习控制器展现出了更强的自适应能力。

精密伺服系统是另一个重要的验证对象。该系统包含永磁同步电机、编码器、功率放大器等组件,具有高精度位置控制需求。传统的控制方法往往难以同时满足快速性和稳定性要求,而基于深度神经网络的控制器能够通过学习系统的复杂动态特性实现更优的控制性能。

基于卷积神经网络的故障诊断系统也在仿真中得到了验证[2]。通过收集不同故障模式下的振动信号、电流信号等多源信息,训练深度学习模型实现故障的自动识别和分类。仿真结果显示,深度学习方法的故障诊断准确率达到95%以上,显著优于传统的基于特征提取的方法。

表3 不同控制方法性能对比

|

控制方法 |

稳态误差(mm) |

调节时间(s) |

超调量(%) |

鲁棒性评分 |

|

PID控制 |

0.15 |

2.3 |

8.5 |

6.2 |

|

计算力矩控制 |

0.08 |

1.8 |

3.2 |

7.1 |

|

滑模控制 |

0.05 |

1.5 |

0 |

8.3 |

|

深度强化学习 |

0.02 |

1.2 |

0 |

9.1 |

4.2实验验证与工程应用分析

为了检验理论方法是否实用,建立了小型机电一体化实验平台,该平台包含三轴数控加工中心,工业机器人,视觉检测系统等主要设备,形成完整智能制造单元,平台采取分布式控制结构,各子系统通过工业以太网开展信息交流与协同控制[5]。

深度学习控制算法在实际硬件平台上的实现存在计算资源限制以及实时性要求等难题,于是利用模型压缩技术对训练完成的深度神经网络展开优化处理,包括权重量化、网络剪枝之类的方法,从而在维持控制性能的基础上缩减了计算量与存储需求。

实验验证了基于深度学习的数控机床进给系统控制方法[7],通过建立电机的数字模型,设计模糊神经网络PID调速策略,使速度控制更加准确,实验结果表明,与传统的PID控制器相比,该方法在速度跟踪精度上提高了约30%,在抗干扰性方面也有了很大的提高。

物联网技术的应用给机电一体化系统远程监测及协同控制带来新可能,实验平台装配了多种传感器和通讯模块,做到设备状态随时监测并采集相关数据,借助云上部署的深度学习模型,可以对成千上万的运行数据实施分析处理,从而给预测性维护和改进控制给予决策支撑[8]。

工程应用分析显示,依靠深度学习的机电一体化智能控制技术虽然提升了系统的性能,但是也出现了一些新的难题,算法可解释性问题限制了它在安全关键应用中的推广,训练数据的质量和数量会影响控制效果,实时性需求和算法复杂度之间存在矛盾等,这些都需要在今后的研究中加以解决。

成本效益分析表明,尽管智能控制系统在初期投入方面比较高,但是它所带来的长期收益在提高生产效率、降低能耗、减少故障停机时间等方面是非常明显的[9]。尤其是在对精度要求较高、速度要求较高的应用场合中,智能控制技术的经济价值就显得更为明显。

从技术发展趋势来说,边缘计算技术发展给深度学习在机电一体化系统里的应用带来新的机会,把轻量化的深度学习模型部署到设备端,就可以做到更快的反应速度,而且更好地保护数据隐私[10],配合5G通讯技术,以后的机电一体化系统会有更强大的互相联系能力以及协同改善的可能性。

结论

本研究创建起依靠深度学习的机电一体化系统智能控制理论体系,研发出相应的算法和办法,通过仿真与试验予以证实其有效,深度学习技术在系统搭建,控制器设计以及故障诊断等方面表现出来的长处是传统办法所不能相比的,给机电一体化系统的智能化改良给予了新的技术途径。

研究显示,依靠深度强化学习的控制办法可以在复杂的非线性机电一体化系统里做到很好的控制效果,尤其是在鲁棒性和自适应能力方面表现出色,多智能体协同控制办法给分布式机电一体化系统协调改良给予了有效的解决办法,依靠注意力机制的状态估计办法提升了部分可观测系统的估计精确度。

今后的研究工作应该重点处理算法的可解释性、实时性以及安全性等关键问题,促使理论成果转化为工程应用,由于计算技术不断发展并且应用场景越发丰富,依靠深度学习的机电一体化智能控制技术肯定会在智能制造领域起到更为重要的作用。

参考文献

[1]汪飞.机电一体化系统的智能化研发与设计[C]//重庆市大数据和人工智能产业协会,重庆建筑编辑部,重庆市建筑协会.智慧建筑与智能经济建设学术研讨会论文集(一).双枪科技股份有限公司;,2025:1103-1106.DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.013346.

[2]王荣华.基于人工智能的机电一体化设备故障诊断与预测研究[J].软件,2025,46(04):41-43.

[3]余羽翔.智能控制技术在机电一体化系统中的应用[J].造纸装备及材料,2025,54(04):110-112.

[4]辛洪强.机电一体化技术在智能制造中的应用与发展[C]//浙江省高等学校档案学会.档案教育融合发展学术交流会论文汇编.济南市技师学院;,2025:207-210.DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.009580.

[5]陈南辉.基于物联网的机电一体化智能控制系统设计[C]//重庆市大数据和人工智能产业协会.人工智能与经济工程发展学术研讨会论文集(二).浙江银龙机电工程有限公司;,2025:82-85.DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.013566.

[6]李晓辉.智能控制在矿山机电一体化系统中的应用[J].内蒙古煤炭经济,2025,(05):166-168.DOI:10.13487/j.cnki.imce.026463.

[7]党洪涛.基于数字建模技术的机电一体化智能控制系统研究[J].现代制造技术与装备,2025,61(02):184-186.DOI:10.16107/j.cnki.mmte.2025.0097.

[8]赵长梅,段有艳,韩珂.机电一体化设备的故障诊断方法与预测性维护技术应用[J].造纸装备及材料,2025,54(02):13-15.

[9]郝中波,李晓南,刘姣.人工智能背景下机电一体化设备的故障诊断技术优化[J].信息与电脑(理论版),2024,36(07):146-148.

[10]黄胜.机电一体化技术在智能制造中的应用[J].现代工业经济和信息化,2023,13(02):36-37.DOI:10.16525/j.cnki.14-1362/n.2023.02.012.

作者:江西工业贸易职业技术学院 王瑞

编辑:杜勇

审核:张建胜

咨询: 0371-69333566 电话: 136-7336-5366 邮箱: 470363313@qq.com 地址: 河南省郑州市金水区政七街13号2号楼

Copyright 2018-2025 科技新闻网 AII Rights Reserved 科技新闻网版权所有,未经书面授权,不得复制或建立镜像 互联网新闻信息服务许可证《编号: 41120200005》

豫ICP备06011472号-3 网站版本号: v2.2 更新日志 技术支持:全息数字科技